这是一个非常好的问题,也是很多人护肤路上的核心困惑。

答案是:是的,护肤品确实可以改善皮肤,但这需要建立在科学、理性、持续且正确使用的基础上。

它不是魔法,也不是一劳永逸的解决方案,而更像是一个“外部辅助工具”,帮助我们优化皮肤状态,解决特定问题。

下面我们从几个方面来详细拆解这个问题:

护肤品为什么能改善皮肤?(其作用原理)

皮肤是我们最大的器官,它有自己的新陈代谢、修复和防御机制,护肤品的作用,就是科学地辅助、支持、甚至加速这些天然过程。

-

补充水分和保湿(基础保湿)

- 原理: 皮肤最外层是角质层,像一道“砖墙结构”,角质细胞是“砖块”,细胞间脂质是“水泥”,健康的“水泥”能锁住水分,保持皮肤水润。

- 护肤品作用: 保湿产品中的保湿剂(如甘油、玻尿酸)能像海绵一样从环境中或皮肤深层抓取水分;封闭剂(如凡士林、角鲨烷)则能在皮肤表面形成一层保护膜,防止水分蒸发,这就是为什么保湿是护肤的第一步,也是最基础的一步。

-

提供营养和修护(功能护肤)

- 原理: 随着年龄增长、环境污染、紫外线照射等,皮肤内部的胶原蛋白会流失,细胞更新减慢,抗氧化能力下降,导致出现细纹、暗沉、松弛等问题。

- 护肤品作用: 添加了活性成分的护肤品,可以直接为皮肤提供“营养”或“信号”,帮助其自我修复。

- 抗衰老: 视黄醇(A醇)能加速细胞更新,刺激胶原蛋白生成;胜肽能模拟信号,促进胶原蛋白合成。

- 提亮肤色: 维生素C是强大的抗氧化剂,能抑制黑色素生成,还原已形成的黑色素;烟酰胺能阻止黑色素向表皮转移。

- 舒缓修护: 神经酰胺是细胞间脂质的重要成分,能直接“修补”受损的“水泥墙”,增强皮肤屏障;积雪草苷有很好的舒缓和修复效果。

-

保护皮肤屏障(防御)

- 原理: 健康的皮肤屏障是抵御外界刺激(如灰尘、细菌、紫外线)和防止水分流失的关键,屏障受损的皮肤,会变得敏感、泛红、干燥。

- 护肤品作用: 温和的洁面、不含酒精的爽肤水、以及含有修复成分的精华和面霜,都能帮助维持或修复皮肤屏障,让皮肤恢复健康状态。

-

促进新陈代谢(焕肤)

(图片来源网络,侵删)

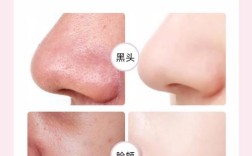

(图片来源网络,侵删)- 原理: 皮肤有自己的代谢周期(约28天),老废角质会自然脱落,但如果代谢不畅,角质会堆积,导致皮肤粗糙、暗沉、长粉刺。

- 护肤品作用: 果酸、水杨酸等化学焕肤成分,能温和地剥落老废角质,疏通毛孔,让皮肤看起来更光滑、透亮。

护肤品不是万能的,它的局限性在哪里?

如果抱着“一瓶面霜逆龄十年”或者“祛痘膏一天就见效”的期望,那注定会失望,护肤品有明确的边界:

-

无法替代医疗手段:

- 严重痤疮(痘痘): 中重度痤疮是皮肤疾病,需要看皮肤科医生,可能需要口服药物(如抗生素、异维A酸)或外用处方药,护肤品只能起到辅助控油、抗炎、预防痘印的作用。

- 顽固性色斑(如黄褐斑): 黄褐斑成因复杂,与激素、遗传、日晒都有关,护肤品(如高浓度VC、氢醌、壬二酸)有一定效果,但治疗周期长且易复发,强脉冲光、皮秒等医美手段通常是更有效的选择。

- 深度皱纹和严重松弛: 护肤品(尤其是A醇)对于动态纹和初老纹有一定改善,但对于已经形成的静态深度皱纹,肉毒素、填充剂等医美手段效果更直接、更显著。

-

效果因人而异:

- 每个人的皮肤基因、年龄、生活环境、生活习惯都不同,对别人有效的A醇,可能对你来说刺激过大;别人用着没问题的烟酰胺,可能让你泛红,这需要个性化选择和建立耐受的过程。

-

效果是“维持”而非“根治”:

- 护肤品的效果是建立在持续使用的基础上的,一旦停止,皮肤会慢慢恢复到它本来的状态(除非它帮你建立了一个更健康的皮肤屏障),它像健身,练的时候有效果,不练了肌肉会流失,皮肤状态也会慢慢回退。

-

安全和品质至关重要:

劣质护肤品可能含有非法添加物(如激素、重金属),短期内可能感觉“效果奇佳”,长期使用会严重摧毁皮肤屏障,导致激素依赖性皮炎等更严重的问题。

如何让护肤品发挥最大效果?(成功的关键)

- 明确你的护肤目标: 你是想保湿?还是祛痘?还是抗老?目标不同,选择的产品成分也不同。

- 了解自己的肤质: 是油性、干性、混合性还是敏感性?这决定了你选择产品的质地和温和程度。

- 精简护肤,循序渐进: 不要同时用一堆功效性强的产品,先从基础的三步(洁面-保湿-防晒)开始,再根据需求逐步添加功效性产品(如美白精华、抗老精华),并给皮肤建立耐受的时间。

- 坚持是王道: 护肤不是一蹴而就的,通常需要4-8周才能看到初步效果,3-6个月才能看到比较稳定的效果,三天打鱼两天晒网是没用的。

- 防晒!防晒!防晒! 这是最重要,也最容易被忽视的一点,无论你用多贵的抗老、美白产品,如果不做防晒,一切效果都会大打折扣,甚至白费,紫外线是皮肤衰老和变黑的元凶。

- 健康的生活方式是基石: 护肤品只是“外部辅助”,充足的睡眠、均衡的饮食、适度的运动、良好的心态,这些“内部调理”对皮肤健康的影响是根本性的。

护肤品真的可以改善皮肤,但它是一个科学的、需要耐心的过程。

- 它能做的是: 辅助保湿、提亮肤色、淡化细纹、舒缓泛红、修复屏障、预防问题等,让你在现有基础上拥有一个更健康、更稳定、状态更好的皮肤。

- 它不能做的是: 彻底逆转基因、治愈所有皮肤疾病、或让你不付出任何努力就拥有完美皮肤。

理性看待护肤品,把它看作是健康生活方式的一部分,配合科学的选择和持之以恒的坚持,它一定能为你带来积极的变化。