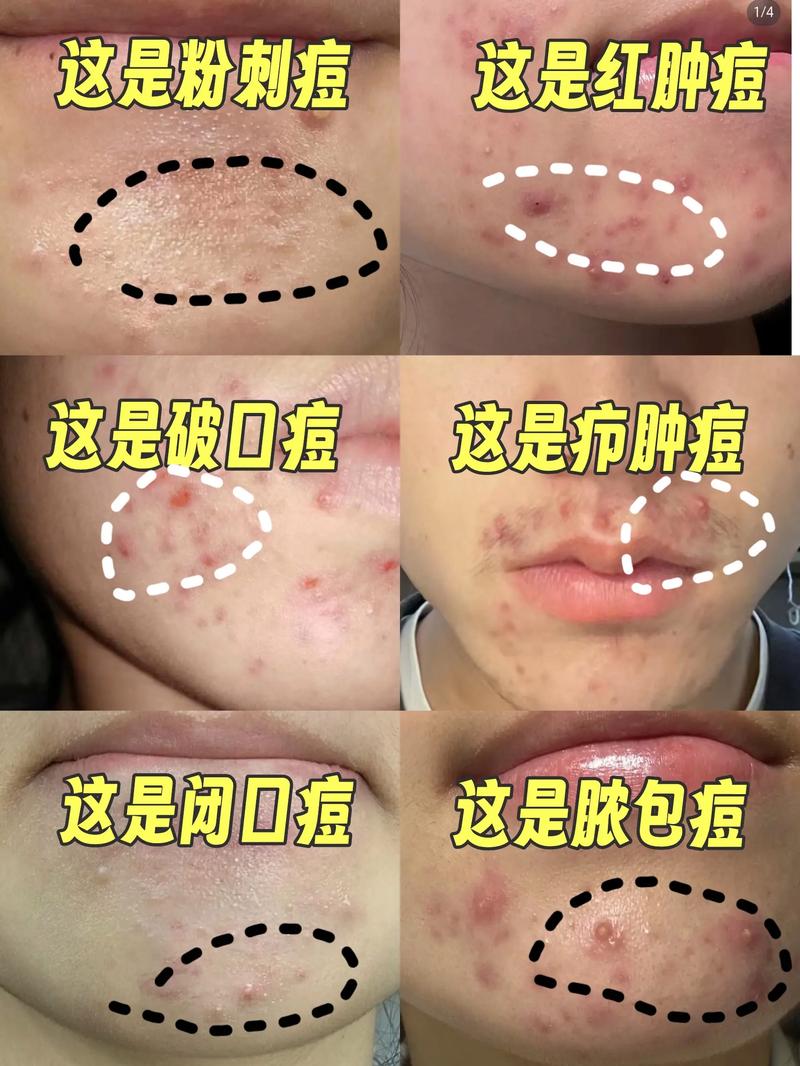

第一部分:快速急救指南(针对正在发炎的红肿痘、脓包痘)

这部分方法旨在快速消炎、褪红、促进痘痘成熟和消退,但属于“治标”的应急手段。

外用“猛药”点涂(精准打击)

这是最快、最直接的方法。只涂在痘痘上,不要涂在健康的皮肤上!

- 水杨酸/果酸棉片/精华:

- 原理: 水杨酸是脂溶性的,能深入毛孔溶解油脂和角质,果酸(如甘醇酸)能剥脱表层老废角质。

- 用法: 用干净的棉签或棉片,蘸取少量水杨酸或果酸产品,点涂在痘痘上,停留几分钟后洗掉或让其自然吸收。初期使用频率不要太高,一周2-3次即可,避免刺激。

- 过氧化苯甲酰:

- 原理: 强效的抗菌剂,能快速杀灭导致痘痘的痤疮丙酸杆菌,并有轻微的角质剥脱作用。

- 用法: 同样是点涂在痘痘上,浓度从2.5%或5%开始尝试,注意它会使皮肤干燥、脱皮,并且可能导致衣物褪色。

- 阿达帕林凝胶/维A酸乳膏:

- 原理: 这是目前最有效的祛痘成分之一,能调节毛囊角化、抗炎、溶解微粉刺,是“治本”的成分,但起效稍慢。

- 用法: 点涂在痘痘和闭口上。必须在夜间使用,白天必须严格防晒,初期可能会有“爆痘期”(让潜伏的痘痘都发出来),需要建立耐受,这是处方药,建议在医生指导下使用。

- 茶树精油:

- 原理: 天然的抗菌、抗炎成分。

- 用法: 必须稀释! 在1-2滴基础油(如荷荷巴油、椰子油)中滴入1滴茶树精油,用棉签点涂在痘痘上,纯精油直接上脸会灼伤皮肤。

物理方法(谨慎使用)

- 痘痘贴:

- 原理: 对于有脓头的痘痘,痘痘贴可以吸收渗出的脓液和油脂,同时形成一个保护膜,防止细菌感染和手去挤压。

- 用法: 清洁面部后,贴在痘痘上,几小时后或看到痘痘贴变白后取下。

- 冰敷:

- 原理: 对于又红又肿、尚未成熟的痘痘,可以用干净的冰块或冰袋隔着毛巾冰敷5-10分钟,可以帮助收缩血管,快速消炎、镇痛。

第二部分:日常护理与生活习惯(治本之道)

快速急救只能解决眼前的问题,想要长期不长痘,必须建立正确的日常护理和健康的生活习惯。

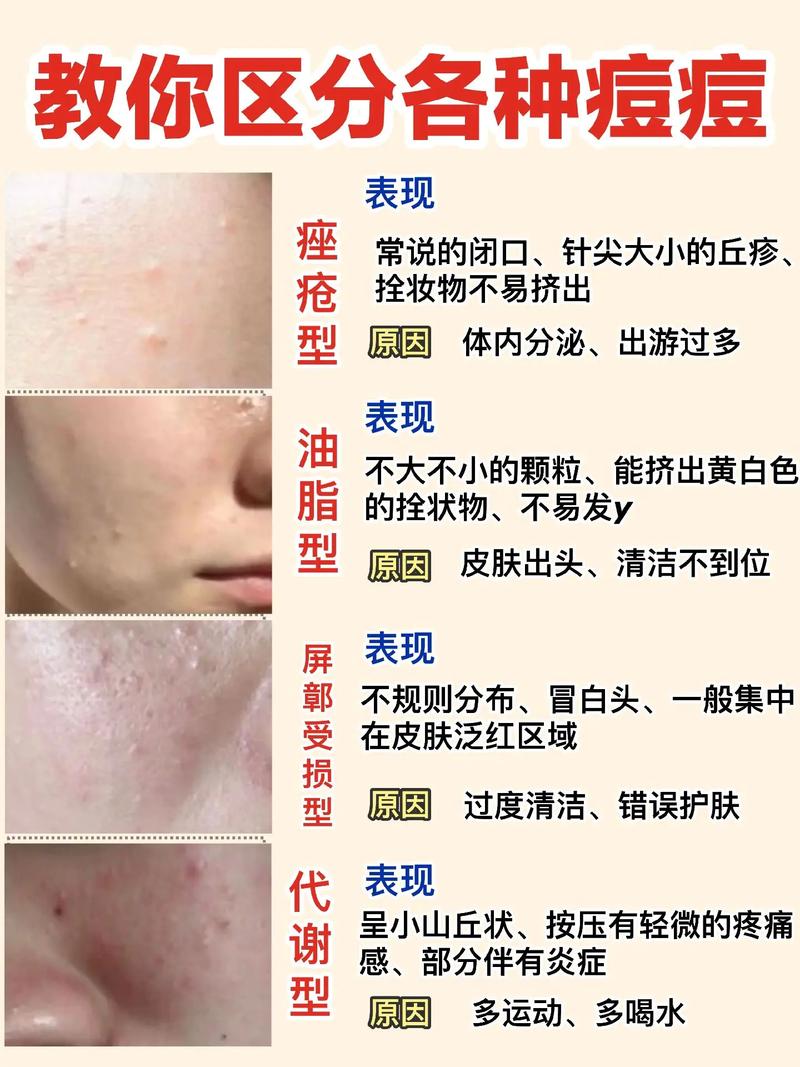

精简护肤,避免过度清洁

- 温和清洁: 早晚各一次使用温和的氨基酸洁面产品,避免使用清洁力过强的皂基洁面,这会破坏皮肤屏障,导致“外油内干”,反而刺激更多油脂分泌。

- 做好保湿: 痘痘肌也需要保湿!皮肤缺水也会刺激皮脂腺分泌更多油,选择质地清爽、不致痘的乳液或面霜。

- 严格防晒: 紫外线会加重炎症,留下难看的痘印,痘痘肌应选择清爽不油腻的物理防晒或化学防晒,出门前30分钟涂抹,并根据情况及时补涂。

饮食调整

- 减少高GI(升糖指数)食物: 如甜食、奶茶、蛋糕、精制米面(白米饭、白面包),这些食物会使血糖快速升高,刺激胰岛素和雄激素分泌,从而加重油脂分泌。

- 减少奶制品摄入: 特别是脱脂牛奶,被证实可能诱发或加重痘痘,可以尝试暂时戒掉牛奶,观察皮肤变化。

- 多吃: 富含Omega-3的食物(如深海鱼、亚麻籽)、富含维生素的食物(如绿叶蔬菜、胡萝卜、水果),它们有助于抗炎。

作息与压力管理

- 保证充足睡眠: 尽量在11点前入睡,保证7-8小时的高质量睡眠,熬夜会导致内分泌紊乱,是长痘的重要诱因。

- 学会解压: 长期精神压力大会导致皮质醇水平升高,刺激皮脂分泌,通过运动、冥想、听音乐等方式为自己减压。

千万不要挤痘痘!

这是最重要的一条!手上的细菌会加重感染,不当的挤压会:

- 使炎症扩散,长出更多痘痘。

- 损伤真皮层,留下永久性的痘坑。

- 引发痘印(红色或黑色)。

如果痘痘有脓头,可以等它自然成熟,或者用消毒过的粉刺针从痘痘侧面轻轻按压,让脓液流出,千万不要去挤压健康的皮肤组织。

第三部分:何时需要看医生?

如果出现以下情况,请不要犹豫,立即寻求皮肤科医生的帮助:

- 痘痘非常严重: 脸上出现大量炎性痘痘(脓包、结节、囊肿),甚至融合成片。

- 快速急救无效: 使用了上述方法1-2周后,痘痘状况没有任何改善甚至恶化。

- 留下严重痘印/痘坑: 已经出现了明显的凹陷性或增生性疤痕。

- 心理影响: 痘痘严重影响了你的自信心和日常生活。

医生会根据你的具体情况,提供更专业的治疗方案,

- 口服药物: 如抗生素(多西环素、米诺环素)、异维A酸(泰尔丝,用于重度痤疮)、抗雄激素药物(如螺内酯,用于女性激素性痤疮)。

- 外用处方药: 如更高浓度的维A酸、外用抗生素等。

- 医美治疗: 如果痘印痘坑问题严重,医生可能会建议使用化学焕肤(刷酸)、光子嫩肤、点阵激光等医美手段进行改善。

快速祛痘三步走

- 精准打击: 对红肿痘,点涂水杨酸、过氧苯甲酰或阿达帕林。

- 精简护肤: 温和清洁 + 清爽保湿 + 严格防晒。

- 调整生活: 管住嘴(少糖少奶)、迈开腿(运动)、睡好觉(不熬夜)、别手贱(不挤痘)。

希望这份详细的指南能帮到你!祛痘是一个需要耐心和坚持的过程,找到适合自己的方法最重要,祝你早日战痘成功,拥有光滑肌肤!