手机的厚度因品牌和型号而异,一般在7-10毫米之间。

手机作为现代人日常生活中不可或缺的电子设备,其设计、功能以及便携性一直是各大厂商关注的焦点,在众多影响用户体验的因素中,手机的厚度无疑是一个重要的考量点,它不仅关系到设备的握持舒适度,还影响着散热性能、电池容量等多个方面,本文将深入探讨手机厚度的相关知识,包括当前主流手机的厚度范围、影响厚度的因素、不同厚度对用户体验的影响,以及未来趋势等。

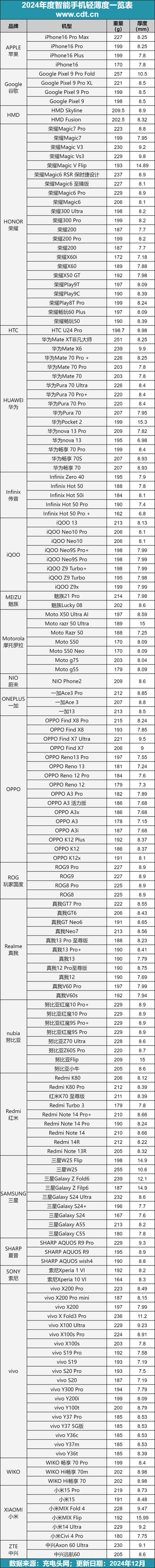

主流手机厚度概览

近年来,随着技术的不断进步和用户需求的变化,手机厚度呈现出逐渐变薄的趋势,以下是几款代表性智能手机的厚度数据:

| 品牌与型号 | 发布年份 | 厚度(mm) |

| iPhone 12 Pro | 2020 | 7.4 |

| Samsung Galaxy S21 | 2021 | 7.9 |

| Xiaomi Mi 11 | 2021 | 8.06 |

| OnePlus 9 | 2021 | 8.1 |

| Google Pixel 6 | 2021 | 8.2 |

从表中可以看出,当前主流旗舰手机的厚度大多集中在7.4mm至8.2mm之间,这一区间被认为是兼顾了美观、手感与内部空间优化的最佳平衡点。

影响手机厚度的因素

1、屏幕技术:随着AMOLED屏幕的广泛应用,因其自发光特性,相比LCD屏幕能做得更薄,有助于减少整体机身厚度。

2、电池容量:为了提供更长的续航时间,大容量电池是必需的,但同时也会增加手机厚度,制造商通过提高电池能量密度来尽量减轻这一影响。

3、摄像头模组:多摄像头系统及高像素传感器的加入,尤其是潜望式镜头或大型传感器,会显著增加手机背部的厚度。

4、散热系统:高性能处理器需要有效的散热方案,如液冷散热管或石墨散热片,这些组件也会占用一定空间,影响手机厚度。

5、结构设计与材料:采用轻质高强度材料如铝合金、玻璃甚至陶瓷背板,可以在保证强度的同时尽可能减薄机身。

厚度对用户体验的影响

握持感:较薄的手机通常手感更佳,便于单手操作,长时间使用也不会感到过于疲劳。

便携性:薄型设计使得手机更容易放入口袋或小包中,提升了携带的便捷性。

耐用性:过薄可能会牺牲一定的结构强度,增加跌落损坏的风险。

散热能力:较厚的设备往往有更好的散热性能,对于游戏手机或高性能需求用户来说尤为重要。

未来趋势

随着新材料的应用(如折叠屏技术)、电池技术的进步(如固态电池)以及更高效的内部布局设计,预计未来手机将在保持轻薄的同时,进一步提升性能和续航能力,环保和可持续性也将成为设计考量的重要因素之一,推动行业向更加绿色、高效的方向发展。

FAQs

Q1: 为什么有些高端手机比中低端手机更厚?

A1: 高端手机往往集成了更多先进技术和功能,如多摄像头系统、大容量电池、高效散热解决方案等,这些都可能导致设备厚度增加,高端机型可能更注重材料的质感和耐用性,使用更坚固的材料也会稍微增加厚度。

Q2: 薄手机是否意味着牺牲了电池寿命?

A2: 不一定,虽然薄手机可能在物理空间上限制了电池容量,但通过采用高能量密度电池技术和软件层面的优化(如智能省电模式),许多薄型手机依然能提供良好的续航表现,具体续航能力还需根据实际使用情况评估。